高級ホームオーディオ機器に見劣りしない、豊かな表現力を備えたポータブルオーディオ機器の開発、製造に意欲的に取り組み、感度の高いオーディオファンを中心に強い支持を得ているハイファイマン。特に最終的な音質に大きな影響力を持つヘッドホンへの思いは強く、数々の名機を送り出している。

ここで取り上げるEdition XVは世界的なヒットモデル、Edition X(2015年登場)、Edition XS(2021年登場)の流れを汲んだ平面磁界型ヘッドホンであり、デザイン、音質、装着性と、注目すべき新機軸を投じている。

Headphone

HIFIMAN

Edition XV

¥63,800 税込

●型式:平面磁界型ヘッドホン

●出力音圧レベル:92dB

●インピーダンス:12Ω

●質量:452g

Headphone Amplifier

EF600

¥85,800 税込

●型式:DAC内蔵ヘッドホンアンプ

●接続端子:アナログ音声入力2系統(RCA、XLR)、デジタル音声入力3系統(同軸、USB Type B、USB Type C)、アナログ音声出力2系統(RCA、XLR)、ヘッドホン出力2系統(標準プラグ、XLR4ピン)

●寸法/質量:W104×H283×D135mm/2.86kg

●備考:Bluetooth入力対応(LDAC、aptX、aptX HD)

●問合せ先:㈱HIFIMAN JAPAN EMAIL:info@hifiman.jp

まずデザインだが、重厚な雰囲気を感じさせるブラック基調の仕上がりから、シルバーの明るい風合いに変わり、メタリックかつスマートな外観が新鮮だ。心臓部の平面磁界型ドライバーユニットには上位モデルHE600と同等の「次世代Neo Supernano振動板」が投じられ、その厚みは第1世代のNeo Supernano振動板の約60%と薄い。

平面磁界型振動板の強みは、振動板を均一に駆動(振動)できること。結果として、位相特性に優れ、トランジェント(過渡応答特性)の点でも優れた性能が期待できるというわけだ。さらに振動板の薄膜化により、慣性が抑えられ、正確かつ素早い応答性が期待できることになる。

マグネット回路には近年、価格変動の大きいレアアースを含まない永久磁石を採用。構造と素材の工夫、最適化によって、レアアース磁石を使用した平面駆動型ユニットに匹敵する感度を実現しているという。

装着時の安定性の向上、ストレスの軽減については、人間工学に基づいたヘッドバンドの採用が大きい。本体重量は452gと、Edition XS比で50g弱増えているが、実際に装着してみると、ヘッドバンドの最頂部に頭がぴったりとフィットすることもあって、重さのストレスは感じにくい。

接続は左右のユニット部に独立して設けられた3.5mmミニフォーン端子を介して行なう仕様で、リケーブルにも対応。スペック上の再生周波数帯域は8Hz〜50kHz。インピーダンスと感度はそれぞれ12Ωと92dBで、一般的なヘッドホンアンプで十分駆動可能な仕様としている。

積極的な新製品リリースを行なうハイファイマン。2015年にリリースし、比較的手頃な価格ながら本格仕様の平面振動板を搭載し、高い人気を博したEdition Xの系譜に連なる最新モデルが本機Edition XVだ。2021年登場の前世代Edition XS比較で振動板の厚さを60%としたほか、磁気回路も強化し、高性能を追求している

堂々として軽やかな自然体の音。反応が素早く、リズム感も的確だ

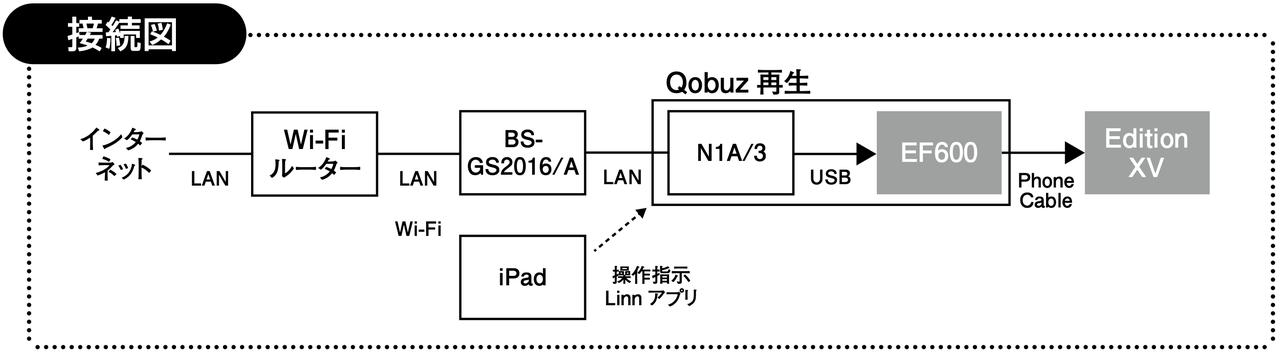

今回は同社のDAC内蔵ヘッドホンアンプ、EF600との組合せで、Qobuzの様々な音源を試聴した。なおネットワークトランスポートとしてはデラのN1A/3を使用した。

宇多田ヒカル、チョ・ソンジン、ビル・エヴァンス・トリオと、聴き馴れた楽曲を中心に確認したが、その音の鮮度の高さにハッとさせられ、開放型の平面磁界型振動板搭載ヘッドホンならではの清々しいサウンドに引き込まれた。

さすがに重量級の低音を期待することはできないが、音の粒子まで感じさせる繊細な表現力と、引き締まった中低域が気持ち良く吹き上がる様子は悪くない。十分なダイナミックレンジを確保しながら、歪み感のない清々しい空間を描き上げ、きめ細かな響きがスムーズに浸透していく。「花束を君に/宇多田ヒカル」の再生でも彼女特有の細かなヴィブラートを明確に描き出し、息づかいが実に生々しい。音そのものの鮮度、分解能で楽しませてくれる印象だ。

ハイレゾ収録のジャズ・トリオ、「Autumn Leaves/ビル・エヴァンス・トリオ」は、軽やかに響き、ピアノとベース、ドラムのバランスがいい。いわゆる重量を伴なった押しの強い低音とは異質のもので、しなやかに弾み、軽やかに空間に拡がっていく響きも生の楽器の感覚に近い。

チョ・ソンジンのハイレゾ収録曲「モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番」の第1楽章では、演奏が始まる前の1~2秒の間、かすかに暗騒音が拡がるが、これも単なるノイズではなく、ホールの大きさ、その場の気配まで感じ取れるほどのリアリティだった。

雑味を感じさせない透明感に溢れた演奏は、実に堂々として軽やか。低音が豊かだとか、高域が伸びているとか、持ち味を際立たせるのではなく、おおらかな空間の拡がりで聴かせるタイプのヘッドホンだ。

的確なリズム感といい、反応の素早さといい、ここまで自然体のサウンドをスピーカー再生で実現するのは、相当、難易度が高い。そう感じさせるほどのパフォーマンスだった。

>本記事の掲載は『Qobuzのすべて』